近日,浙江大学环境与资源学院徐建明教授团队在Nature旗下期刊The ISME Journal在线发表了题为“Light exposure mediates circadian rhythms of rhizosphere microbial communities”的研究成果,首次揭示了水稻根际微生物群落昼夜节律的光驱动特征。

生物昼夜节律是地表生物适应昼夜变化引起的光照、温度等环境因子波动的重要机制。2017年,三位科学家(Jeffrey C. Hall、Michael Rosbash和Michael W. Young)因发现控制昼夜节律的分子机制而获得了诺贝尔生理学或医学奖。然而,由于很多微生物的生长周期短于24小时,长期以来学界认为微生物可能并不具有生物钟基因。但近年来的研究在光合微生物和部分非光合微生物中均发现了生物钟基因,有力地反驳了这一观点。

微生物具有适应环境昼夜变化的生物钟基因,可以使微生物群落产生内源性的昼夜节律;微生物活性对外部环境变化的响应,可以使微生物群落产生外源性昼夜节律。之前的研究表明植物根际微生物群落结构也具有昼夜节律,但目前学界对根际微生物昼夜节律的驱动机制尚不清楚。

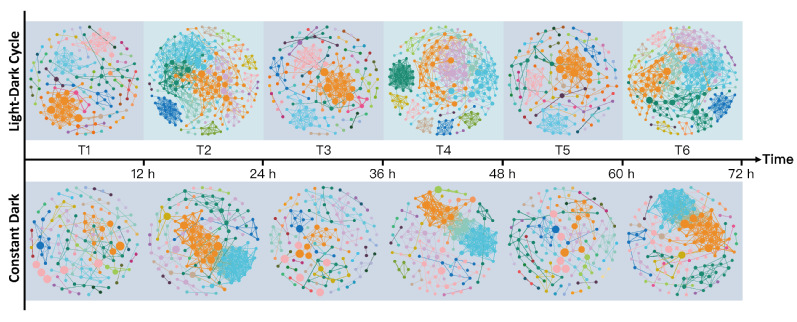

本研究通过比较正常光照节律和完全黑暗条件下的水稻根际活性微生物群落,发现:(1)虽然两种光照条件下根际微生物群落均表现出明显的昼夜节律,但光照驱动的外源昼夜节律和由分子钟驱动的内源昼夜节律微生物类群截然不同;(2)随机森林分析的结果显示,外源性昼夜节律类群对群落昼夜变化的贡献显著低于内源性节律类群,说明光照是根际微生物群落昼夜节律的关键驱动因子;(3)进一步结合网络分析,发现光照会显著增加根际环境物种生态位重叠程度,改变根际微生物共存模式,降低群落稳定性,说明微生物群落或能直接对光照引起的根际环境波动作出响应,揭示了通过调节光照以调控根际微生物群落的可能性。

图不同光照条件下根际微生物共存模式昼夜变化

该研究证明了微生物群落昼夜节律在植物根际微生物生态功能的潜在作用,强调了在植物根际微生物群落功能模型中将昼夜时间尺度变异作为系统参数的重要意义。同时,该研究解析了植物根际微生物群落昼夜节律的光驱动机制,为根际微生物群落功能调控提供了新思路,在微生物生态、作物产量提升与病害防御、土壤污染治理等领域具有重要应用前景。

该研究得到了国家自然科学基金(41721001, 41991334)和浙江省自然科学基金(LD19D060001)的资助。浙江大学环境与资源学院博士生赵侃侃和马斌研究员为共同第一作者,徐建明教授和马斌研究员为共同通讯作者。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41396-021-00957-3