2025年8月27日,国际著名学术刊物《Nature》在线发表了题为“Microbial iron oxide respiration coupled to sulfide oxidation”的研究论文,首次揭示了硫化物氧化耦合三价铁矿还原的微生物及其代谢途径。该研究由浙江大学(第一单位)、奥地利维也纳大学和中国科学院城市环境研究所宁波观测研究站联合完成。浙江大学环境与资源学院百人计划研究员陈松灿为该研究的第一作者兼通讯作者,维也纳大学Alexander Loy和Marc Mussmann为共同通讯作者。

微生物介导的硫循环是陆地与海洋生态系统中的关键生物地球化学过程,对全球碳循环、气候变化以及地表环境氧化还原状态的演化具有深远影响。硫化物(Sulfide)是异化硫酸盐还原的主要产物,其再氧化为硫酸盐构成硫循环的重要环节。然而,驱动这一过程的微生物学机制尚不明确。纯培养试验表明,部分微生物能够以氧气、硝酸盐或四价锰矿等作为电子受体,将溶解态硫化物完全氧化为硫酸盐,从而驱动环境中的硫氧化过程。但大量地球化学证据表明,在缺乏这些常见电子受体的厌氧环境中,硫化物的完全氧化仍然普遍发生。尽管有假说认为三价铁矿可能作为微生物电子受体来驱动这种“隐秘”硫氧化过程,但现有的地球化学模型普遍认为硫化物与铁矿的作用属于化学反应,主要生成单质硫等中间态硫化合物(intermediate sulfur species)。迄今尚无证据表明微生物能够通过硫化物的完全氧化与铁矿还原的耦合反应获取能量,并实现化能自养生长。

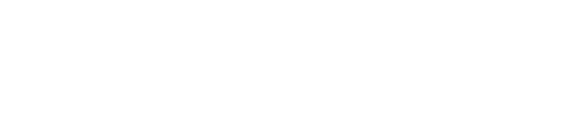

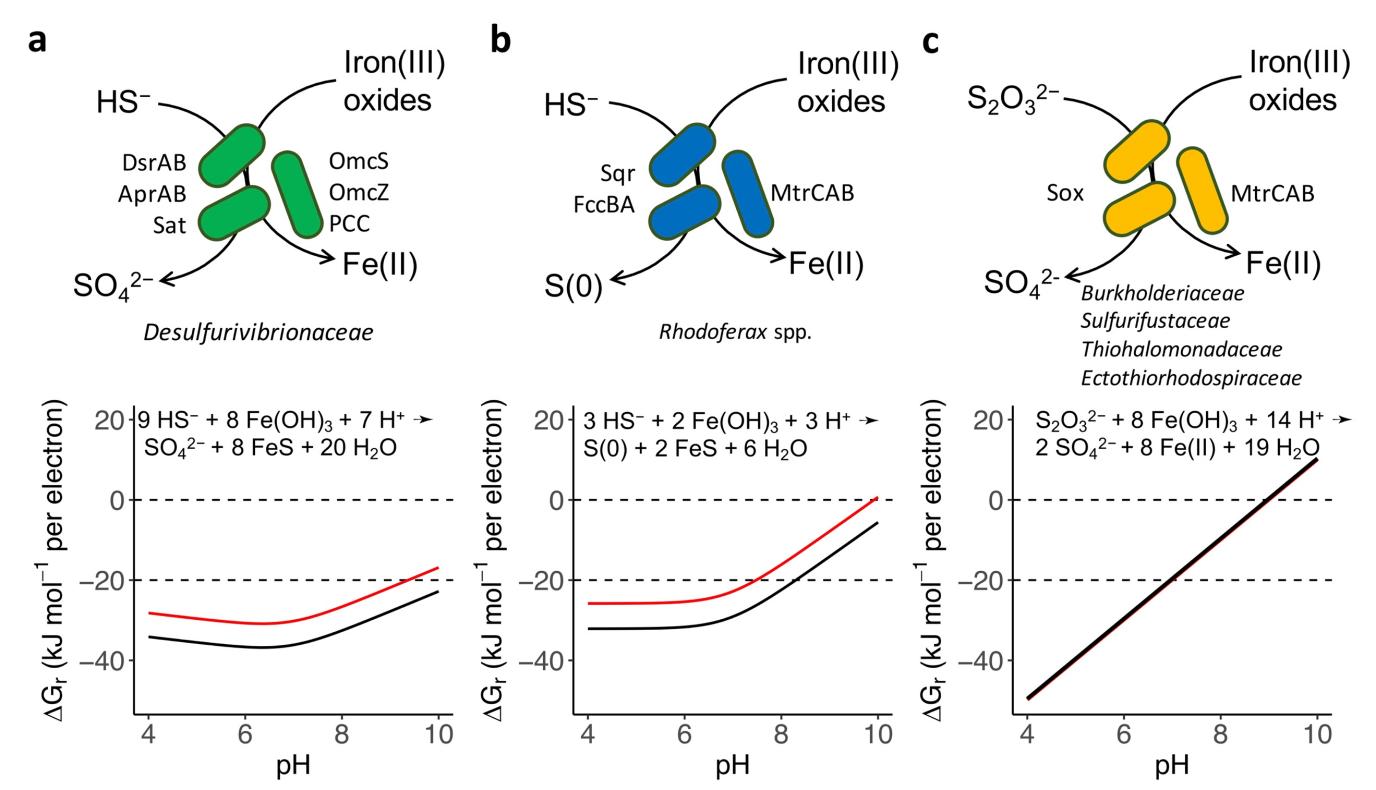

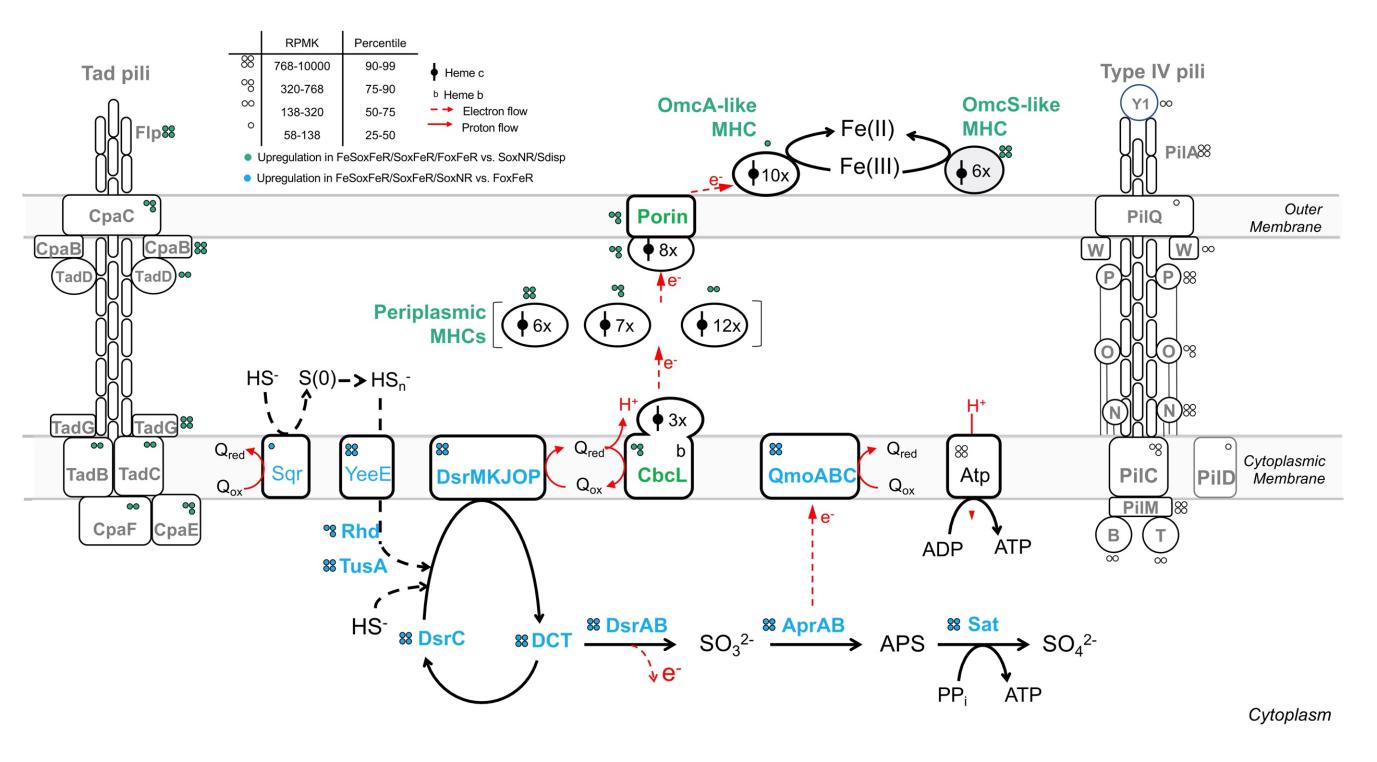

为了探索具有硫铁耦合代谢功能的微生物,团队通过基因组大数据分析了异化硫氧化和异化铁还原关键基因的分布,发现这两条异化途径在多个微生物门类中共存(图1),暗示硫氧化耦合铁还原代谢具有广泛的物种分布。结合代谢产物检测、稳定同位素探针、纳米二次离子质谱(NanoSIMS)等技术手段,研究以Desulfurivibrio alkaliphilus为模式菌株,证实其可利用三价铁矿作为电子受体,将无定型硫化铁(FeS)或溶解态硫化物完全氧化为硫酸盐,并从中获得能量进行自养生长(图2)。生理试验表明,D. alkaliphilus能够驱动硫化物氧化过程,竞争性地氧化环境浓度的溶解态硫化物(~50 µM),并将其大部分完全转化为硫酸盐。转录组学分析揭示,D. alkaliphilus通过逆向异化硫酸盐还原途径(reversed dissimilatory sulfate reduction pathway)实现硫化物氧化,并通过多血红素细胞色素(multiheme cytochromes)将硫氧化释放的电子传递到胞外电子受体铁矿(图3)。宏基因组分析进一步表明,具有硫化物氧化耦合铁还原潜力的D. alkaliphilus近缘物种广泛存在于海洋沉积物、海底热泉、土壤、淡水湿地等生态系统,暗示微生物驱动的硫铁耦合循环具有广泛的环境分布。

该研究首次揭示了一条全新的微生物能量代谢途径,拓展了对微生物生理和生态功能的认知。该途径的发现突破了传统硫化物与三价铁矿仅发生化学反应的观点,为硫-铁耦合生物地球化学模型提供了新的视角。这一代谢途径绕过了传统的化学氧化与单质硫歧化过程,直接驱动硫化物向硫酸盐的厌氧转化,完善了硫-铁耦合生物地球化学模型,同时为理解海洋沉积物、海底热泉、土壤、淡水湿地等厌氧生态系统中普遍发生的隐秘硫氧化过程提供了新的视野。这一发现为深入解析地球硫、铁循环过程及其与其他元素的耦合关系奠定了微生物学基础。

图1. 微生物基因组大数据和热力学分析预测了三条硫氧化耦合三价铁矿还原的微生物代谢途径。

图2. Desulfurivibrio alkaliphilus利用硫化物和三价铁矿进行自养生长。

图3. Desulfurivibrio alkaliphilus耦合硫化物氧化与三价铁矿还原过程的分子机制。

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41586-025-09467-0